Die diesjährige Sonderwoche der 28Mz stand ganz im Zeichen der Zeit. Das Thema wurde interdisziplinär aus philosophischer und physikalischer Perspektive beleuchtet. Das Ziel der Woche bestand darin, die Zeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten: philosophisch mit der Frage nach ihrem Wesen, ihrer Wahrnehmung und ihrer Nutzung, physikalisch durch die Auseinandersetzung mit Einsteins Relativitätstheorien und den Konzepten der Thermodynamik sowie kulturhistorisch mit Blick auf die Entwicklung der Zeitmessung von den ersten Sonnenuhren bis zur modernen Atomuhr.

Michael Volkart

Der Auftakt der Woche war der Philosophie gewidmet. In offenen Diskussionen näherten sich die Schülerinnen und Schüler der Frage an, was Zeit überhaupt ist. Literarische Bezüge wie Michael Endes «Momo», sprachliche Redewendungen und kulturvergleichende Perspektiven – vom linearen westlichen Zeitverständnis über die «dream time» der Aborigines bis hin zum zyklischen Zeitverständnis der Maya – machten deutlich, dass Zeit keineswegs überall gleich gedacht wird. Anschliessend ging es um die Frage, wie wir Zeit empfinden. In Selbstexperimenten untersuchten die Jugendlichen ihr subjektives Zeitempfinden: Wie unterschiedlich fühlt sich eine Minute je nach Tätigkeit an? Wie gross ist unser «Gegenwartsfenster»? Solche Übungen machten erfahrbar, dass Zeitwahrnehmung stark von Aufmerksamkeit und Kontext abhängt. Schliesslich wurde reflektiert, wie wir unsere Zeit nutzen. Die Schüler visualisierten ihren eigenen Tagesablauf, kontrastierten ihn mit ihrer Vorstellung eines idealen Tags und setzten sich mit gesellschaftlichen Mustern der Freizeitgestaltung auseinander. Ein Blick auf Senecas Schrift «Über die Kürze des Lebens» eröffnete dabei eine kritische Perspektive auf den Umgang mit der eigenen Lebenszeit. Die Arbeit in Gruppen und die anschliessenden Diskussionen im Plenum legten bereits den gedanklichen Brückenschlag zur Physik: Die Frage nach dem Wesen der Zeit führte direkt zu den naturwissenschaftlichen Konzepten, die im weiteren Verlauf der Woche vertieft wurden.

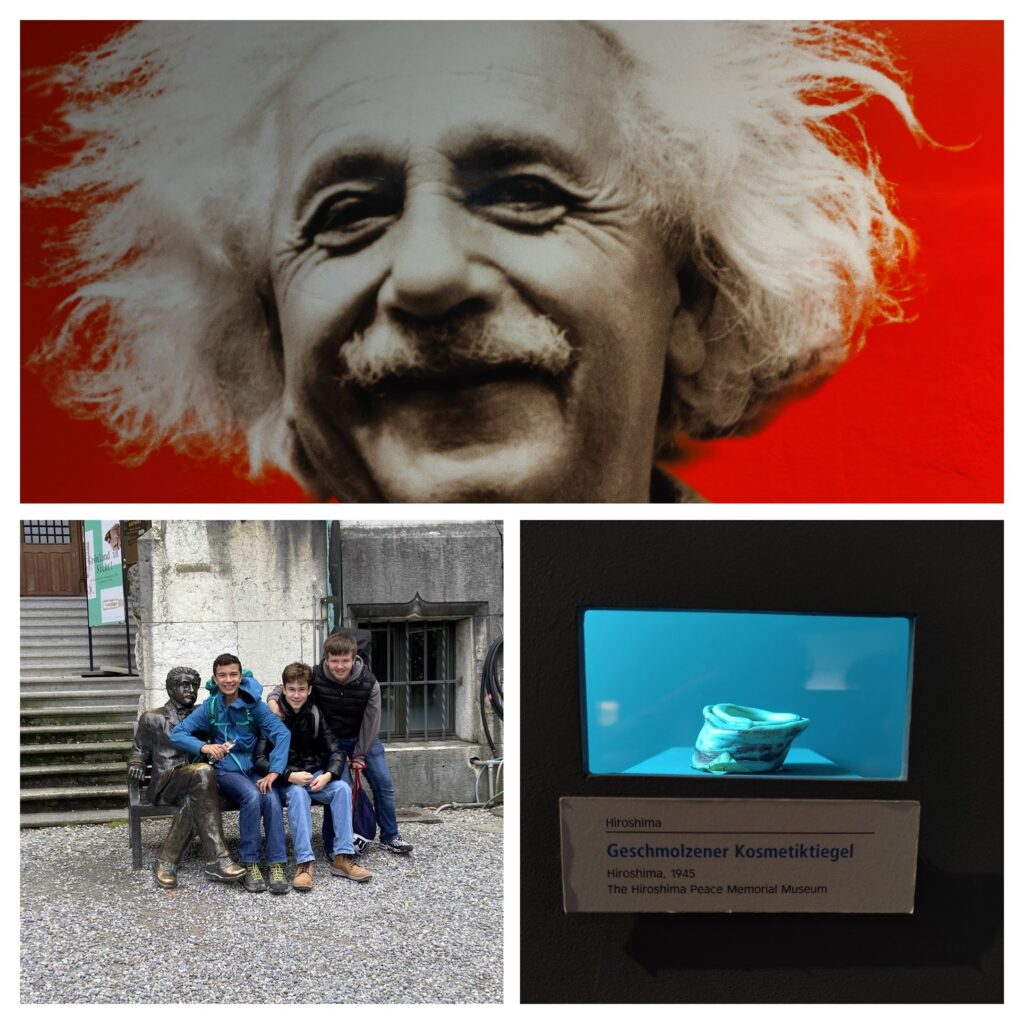

Die zweitägige Exkursion nach Bern und La Chaux-de-Fonds verband historische und physikalische Fragen. Auf dem Weg nach Bern erstellten die Schüler einen Zeitstrahl zu bedeutenden Bauwerken der Stadt und präsentierten ihre Ergebnisse direkt vor Ort. Beim Besuch im Einstein-Museum wurde auf einer spannenden Führung deutlich gemacht, dass akademische Laufbahnen selten linear verlaufen und dass es manchmal einer gewissen Zeit bedarf, bis die Bedeutung neuer Ideen allgemein anerkannt wird. Besonders eindrücklich waren Alltagsgegenstände aus Hiroshima, die die historische Dimension von Einsteins Theorien aufzeigten. Dass Zeit keine absolute Grösse ist, wurde ausserdem an einem Myonendetektor veranschaulicht: Die Anzahl der von diesem Gerät sichtbar gemachten kosmischen Myonen ist deutlich höher als von der klassischen Physik vorhergesagt, denn ihre Halbwertszeit ist so gering, dass es äusserst unwahrscheinlich wäre, sie überhaupt auf der Erdoberfläche nachzuweisen. Die grosse Anzahl beobachteter Myonen lässt sich jedoch dadurch erklären, dass die Eigenzeit der mit nahezu Lichtgeschwindigkeit fliegenden Myonen im Vergleich zu unserer Zeit deutlich langsamer vergeht (so wie es die spezielle Relativitätstheorie vorhersagt) und sie so innerhalb einer Halbwertszeit die Erdoberfläche erreichen können.

Am Abend stand der Film «Interstellar» auf dem Programm. Er griff zentrale Themen der Allgemeinen Relativitätstheorie auf – von Zeitdilatation über Gravitation bis hin zu Wurmlöchern – und machte sie anschaulich. Der Film wirkte wie ein Katalysator, der viele Diskussionen anregte und die zuvor erarbeiteten Konzepte greifbar machte.

Der Besuch des Internationalen Uhrenmuseums in La Chaux-de-Fonds am folgenden Tag eröffnete einen kulturhistorischen und technischen Blick auf die Zeitmessung. Von Sand- und Wasseruhren über Sonnenuhren bis hin zu Quarz- und Atomuhren wurde deutlich, wie eng die Entwicklung der Zeitmessung mit gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fortschritten verbunden ist. Besonders eindrucksvoll waren die Fresken von Hans Erni, die die Geschichte der Zeitmessung symbolisch verdichteten.

Einen anschaulichen Einblick in die Exkursion gibt der Bericht eines Schülers aus der 28Mz:

«Am Dienstag ging es los. Wir, die Schüler der Klasse 28Mz, fuhren mit dem Zug nach Bern. Währenddessen erstellten wir einen Zeitstrahl zu den wichtigsten Bauwerken in Bern, die wir einander vor Ort präsentierten. Nämlich die Heiliggeistkirche, den Käfigturm, das Bundeshaus, «dr Zytglogge», das Einsteinhaus und das Berner Münster. Am Nachmittag besuchten wir das Einstein Museum im Bernischen Historischen Museum, wo wir uns mit der Atombombe, der berühmten Formel E=mc², Einsteins Nobelpreis, der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie und dem Fakt, dass Lichtgeschwindigkeit konstant und nichts schneller als Licht ist, befassten. Im Hostel 77 bezogen wir unsere Zimmer, hatten etwas Freizeit und assen zu Abend. Danach schauten wir den Film «Interstellar». Der Film ist zwar etwas lange, aber sehr zu empfehlen. Am Mittwoch fuhren wir nach La Chaux-de-Fonds. Dort besuchten wir das Museum «Musée international d’horlogerie» (Internationales Uhrenmuseum). Besonders interessant waren die Fresken von Hans Erni, der Marinechronometer, die Türler-Uhr (Astronomische Uhr), welche aus dem Planetarium, dem Tellurium, dem Globus, dem Horizont und dem ewigen Kalender besteht, die Präzision Huygens, die Spiralfeder und die Atomuhr. Es gab auch eine Kugelbahn. Die meisten Uhren im Museum waren sehr prachtvoll und schön designt.»

In den letzten beiden Tagen der Sonderwoche stand dann die Physik im Zentrum. Aufbauend auf den Eindrücken aus Bern und La Chaux-de-Fonds erarbeiteten die Schüler zentrale Konzepte: die Spezielle Relativitätstheorie mit Zeitdilatation, Gleichzeitigkeit und Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, die Allgemeine Relativitätstheorie mit Gravitation als Krümmung von Raum und Zeit sowie die Thermodynamik mit dem zweiten Hauptsatz und der Entropie als Grundlage des «Zeitpfeils». Die physikalischen Theorien wurden nicht isoliert behandelt, sondern mit den philosophischen Fragen vom Beginn der Woche verknüpft. Was bedeutet es, wenn Zeit relativ ist? Gibt es eine objektive Richtung der Zeit? Und wie verändert dieses Wissen unseren Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft?

Dass die Schüler die Inhalte verinnerlicht hatten, zeigte sich daran, dass Diskussionen – insbesondere zur Relativitätstheorie – auch im weiteren Verlauf der Woche immer wieder aufgegriffen wurden. Der rote Faden über mehrere Tage hinweg war eine Herausforderung, doch durch den interdisziplinären Ansatz und die Vielfalt der Lernorte gelang es, das Interesse wachzuhalten. Die Sonderwoche hat Grundlagen gelegt, an die im Unterricht des Schwerpunktfachs Physik und Anwendungen der Mathematik (PAM) angeknüpft werden kann und wird. Die Sonderwoche hat gezeigt, dass Zeit nicht nur eine physikalische Grösse ist, sondern ein Schlüssel, um die Welt in ihrer Tiefe zu verstehen.